Исходя из традиционного понимания термина “заповедано”, можно заметить, что истоки заповедного дела Алтая, и всей России, уходят далеко в глубокую древность.

Коренные жители Алтая всегда отличались глубинным родством с окружающей их природной средой. Следуя своим особым неписанным законам, они умели так приспособиться к местной природе, настолько срослись с нею физически и духовно, что их традиционная хозяйственная деятельность не оказывала отрицательного влияния на животный и растительный мир.

Традиционное отношение к природе коренного населения в полной мере соответствовало современным понятиям охраны природы. Племена, жившие в этих местах, занимались скотоводством и охотой, отчасти земледелием. Мелкий и крупный рогатый скот и лошади паслись на подножном корму. Все удобные места по долинам рек, по склонам гор служили местом выпаса животных. Охота у местных жителей долгое время производилась не для торговли, а исключительно для личных нужд.

Вместе с тем, на территории Алтая (преимущественно в Южной Сибири) рано развилось интенсивное скотоводство, происходили межплеменные и межгосударственные распри, отрицательно сказавшиеся на состоянии природной среды. Исторические материалы свидетельствуют, что еще в конце 17-го века прилагались усилия к упорядочению природопользования в Сибири. Официальными царскими указами сибирским воеводам запрещалось выжигать леса и притеснять инородцев. В 1744 году был издан указ,запрещавший “жечь леса в Сибирской губернии, где производится соболиный лов”. Принимаемые меры чаще всего не приносили реальных результатов, происходило постепенное обеднение живой природы.

Идеи создания строго запретных заповедных участков для спасения соболя и других ценных животных от истребления зародились одновременно с появлением классических представлений о заповедании природы. Инициаторами были ученые - В.В. Докучаев, И.П. Бородин, Г.А. Кожевников и другие активные сторонники охраны природы. К 1909-1910 годам относятся известные выступления этих ученых на различных научных съездах, где они провозглашали необходимость устройства заповедников и появление конкретных предложений о размещении запретных участков.

До 1910-го года понятие заповедности главным образом связано с заботой о сохранении экономически ценных видов и других природных ресурсов. Заповедник - традиционная для нашей страны форма территориальной охраны природы.

Первый проект географической сети заповедников был составлен в соответствии с поручением Природоохранительной комиссии Русского Географического общества в 1917 году известным географом В.П. Семеновым-Тян-Шанским. Проект предусматривал организацию в Сибири и на Дальнем Востоке ряда заповедников, в том числе Барабинского лесостепного (в Ишимской или Кулундинской степи), Алтайского горного (на склонах горы Белухи с включением ледникового озера). Первый общегосударственный акт “Об установлении правил об охотничьих заповедниках” был принят в октябре 1916-го года царским правительством, в декабре того же года “распоряжением, объявленному Правительствующему Сенату Министром Земледелия” был создан первый государственный заповедник, Баргузинский, на берегу озера Байкал, успешно функционирующий и в наши дни. Создатели первых заповедников уделяли очень большое внимание вопросам сочетания устройства резерватов с интересами малых народностей, с предоставлением им возможностей для традиционной охоты.

К негативным сторонам истории советского периода относятся процессы интенсивного и нерационального освоения природных ресурсов - лесных и полезных ископаемых. Начиная с 1920-х годов, в том числе и на Алтае, производилась усиленная вырубка наиболее ценных кедро-промысловых лесов. Уничтожались самые богатые и продуктивные кедровники. В послевоенные годы, с появлением мощной природоразрушительной техники, этот процесс принял особо широкие масштабы.

Исключительно большую роль в истории развития заповедного дела на Алтае играет заповедник Алтайский. По сравнению с другими регионами России, большинство особо охраняемых природных территорий Западной Сибири образованы за последние 25 лет. Но среди них именно Алтайский заповедник является долгожителем со своей самобытной историей и большим природным разнообразием.

В 1929 году по постановлению Государственного Междуведомственного Комитета по охране и содействию развития природных богатств Алтая, под руководством профессора В.И. Баранова, была направлена научно-промысловая экспедиция, целью работ которой было выявление территории для организации большого заповедника на Алтае. По представленному проекту будущий заповедник охватывал огромную территорию свыше 2 млн. гектаров и простирался от Тувинской области до реки Катунь. Телецкое озеро находилось в центре. Проект этот не был окончательно утвержден.

Постановлением Совнаркома РСФСР от 4 мая 1930 года все же принято решение об организации заповедника. Территория площадью около 1 млн. гектаров, распространялась на правобережье бассейна Телецкого озера и реки Чулышман. В 1931 году на основании этого постановления была организована вторая экспедиция под руководством Ф.Ф. Шиллингера. Экспедиция обосновала и наметила будущие границы, а также установила крайне своевременную необходимость организации заповедника. Запасы промысловых зверей были подорваны в результате перепромысла даже в таком удаленном от населенных пунктов районе. Ойротский (Горно-Алтайский) Облисполком 10 декабря 1931 года и Хакасский Облисполком 28 декабря 1931 года специальными постановлениями признали целесообразным организацию заповедника. Наконец, Совнарком РСФСР в постановлении от 16 апреля 1932 года окончательно утвердил границы Алтайского государственного заповедника. Эту дату и следует считать днем основания заповедника.

В 1990-е годы озабоченность широкой общественности экологическими проблемами потребовала от верховного правительства новых шагов по сохранению уникальных ландшафтов, редких животных и растительных сообществ. Был издан ряд постановлений об охране природы на уровне страны. Но распад СССР, сложная экономическая ситуация в нашей стране притормозили дальнейшее формирование заповедной системы России. Тем не менее, в 1991 году в Горном Алтае был организован Катунский государственный природный биосферный заповедник. Он был учрежден постановлением Совета Министров РСФСР от 25 июля 1991 года.

Значительную роль в заповедной системе Алтая играет сеть природных парков, которая формировалась в течение 10-ти последних лет.

Появление природных парков на Алтае стало, во многом, реакцией на подход “строгой заповедности”, при котором местные сообщества и коренное население лишены возможности участвовать в развитии и влиять на ООПТ (особо охраняемые природные территории). Это результат поиска приемлемой модели ООПТ, которая охраняла бы природное и культурное наследие Алтая, но в то же время допускала бы определенное хозяйственное вмешательство на тех участках, где это возможно.

В 1994 году в республике принят закон “Об особо охраняемых природных территриях и объектах Республики Алтай”, в котором еще до принятия федерального закона было введено понятие “природный парк”. История организации природных, этно-природных и природно-хозяйственных парков в Республике Алтай начинается с момента создания первого в республике природного парка “Белуха” в 1997 году.

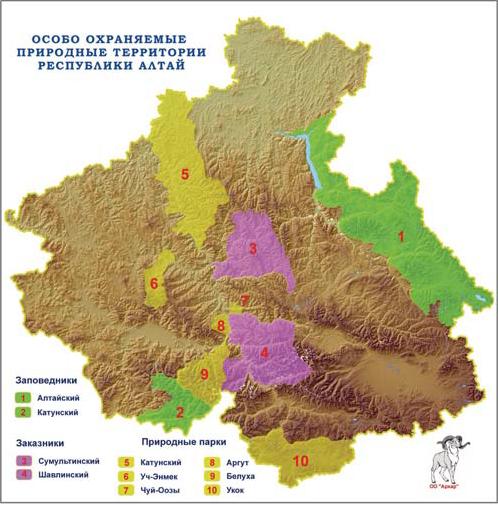

К настоящему времени в Республике Алтай действуют пять природных парков: “Аргут”, “Белуха ”, “Укок”, “Уч-Энмек” и “Чуй-Оозы”. В декабре 2006-го года на территории Онгудайского района был создан природный парк “Кадрин” районного значения.

На территориях парков “Аргут”, “Белуха” и “Укок” находятся места обитания и пути миграции “флаговых видов” Алтае-Саянского экорегиона: снежного барса, алтайского архара - аргали, а также занесенного в Красную книгу РФ манула. Согласно федеральному и республиканскому законодательству об ООПТ, они имеют статус государственных учреждений регионального значения.

В Республике Алтай располагается 2 заказника. Заказники - зоны ограниченного использования ресурсов, охраняемые, в основном, с целью использования природных экосистем без ущерба для них.

Сумультинский республиканский комплексный заказник. Был организован по решению Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов 18 мая 1981 г.

Шавлинский республиканский комплексный заказник. Создан в 1981 году как зоологический резерват с режимом охраны охотничье-промысловых животных для увеличения плотности населения на его территории и пополнения смежных охотничьих угодий за счет естественного расселения животных. В 1992 году он был преобразован в комплексный биологический.

На территории Республики Алтай пять особо охраняемых природных территорий имеют статус объектов Всемирного Наследия: Алтайский биосферный заповедник, Телецкое озеро, Кату некий биосферный заповедник, Зона покоя “Укок” и гора Белуха.

В 2000 году на Алтае начали действовать проекты ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы (WWF), программы Организации объединенных наций и Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ), направленные на сохранение биоразнообразия и культурного наследия и на устойчивое развитие Алтая.

Характеризуя историю развития заповедного дела на Алтае, нельзя не сказать и об Алтайском крае.

2 октября 1992 года вышел Указ Президента РФ, в котором сохранение и развитие сети ООПТ было определено в качестве одного из основных приоритетных направлений государственной экологической политики России.

Тигирекский заповедник - практически единственный на территории России заповедник, созданный в постперестроечное время. Расположен в юго-западной части Алтайского края, включая приграничные с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Площадь заповедника в настоящее время составляет 40693 га.

На сегодняшний день в степном и горном Алтае насчитывается около 300 особо охраняемых природных территорий. В Алтайском крае - 1 заповедник (“Тигирекский”), 1 природный парк “Ая”, 36 заказников и 142 памятника природы. В Республике Алтай: 2 биосферных заповедника (Алтайский и Катунский), 5 природных парков (“Аргут”, “Белуха”, “Укок”, “Уч- Энмек” и “Чуй-Оозы”), 2 заказника (Сумультинский и Шавлинский), 128 памятников природы. В настоящее время в Республике Алтай создается первый национальный парк Алтая - Сайлюгемский.

Созданные ООПТ в разные периоды истории Алтая вносили свою неповторимую лепту в развитие заповедного дела. И здесь нельзя недооценивать роль местных властей и общественных организаций. В настоящее время историю заповедного дела создают и общественные организации, и фонды, и отдельные деятели, усилия которых направлены на сохранение уникального природного и культурного наследия Алтая.