Рис. 14. Внутригодовое распределение стока рек Майминского района

Водные ресурсы как сырьё, как среда обитания, как рекреационный ресурс, как ресурс, используемый для получения энергии и в качестве транспортных путей, как продукт питания человека выступают в качестве ресурсной основы успешной деятельности всех отраслей экономики и социальной сферы.

Водные ресурсы следует рассматривать как важнейший стратегический ресурс, имеющий первостепенное значение в обеспечении дальнейшего экономического развития и устойчивости биосферы. Однако неравномерность территориального распределения, большая внутригодовая и многолетняя изменчивость речного стока затрудняют обеспечение населения и экономики необходимым количеством воды [Антипов, Корытный, 1981].

Водные ресурсы считаются неисчерпаемыми, но в своем размещении они испытывают прямое и косвенное воздействие других компонентов природного комплекса, вследствие этого они отличаются большой изменчивостью и неравномерностью распределения.

Все реки Майминского района относятся к бассейну р. Катунь. Вторая по величине река района - р. Майма - является правым притоком первого порядка. Извилистость рек колеблется от 1,2 (р. Майма) до 1,8 (р. Катунь у южных границ района) [Атлас Алтайского края, 1978].

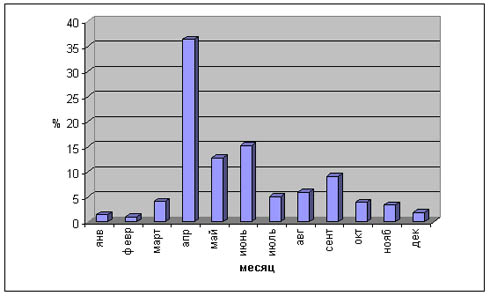

Густота речной сети составляет 1 км/км2 на востоке территории и увеличивается к западу до 1,5 км/км2. Годовой сток незначительно варьирует в пространстве и на большей части территории составляет 300-350 мм. Только к юго-восточным границам района эта цифра увеличивается до 500 мм [Атлас Алтайского края, 1978]. По характеру внутригодового распределения стока все реки района относятся к рекам с весенним половодьем и летними паводками (рис.14).

В питании рек принимают участие талые воды снегов (около 40%), грунтовые (40%) и дождевые воды. Однако наибольшие расходы дождевых паводков могут превышать в ряде случаев расходы в период половодья. Что касается ледникового питания, то оно свойственно только р. Катунь, которая берет начало в высокогорьях, далеко за пределами Майминского района.

Рис. 14. Внутригодовое распределение стока рек Майминского района

Условия формирования стока рек в пределах Майминского района Республики Алтай в общих чертах подчиняются следующим закономерностям. Климатические факторы определяют наиболее общие черты внутригодового распределения стока и наиболее общие географические закономерности распространения его типов. Факторы подстилающей поверхности выступают как факторы естественной зарегулированности, перераспределения стока во времени. Их географическая дифференциация и пространственная изменчивость, неповторимость сочетаний мезо- и микроформ рельефа, типов растительности, механического состава почвогрунтов, литологических особенностей и гидрогеологических структур, морфометрии гидрографической сети и т. д. создают чрезвычайное многообразие реальных внутригодовых режимов стока, наблюдающихся в природе.

Основной сток р. Катунь (рис.15) формируется за пределами Майминского района, где высотная поясность остается наиболее важной закономерностью в изменении основных стокообразующих факторов, проявляющаяся на фоне мозаичности физико-географических условий горных территорий, контрастов рельефа и геологического строения, фрагментарности ландшафтов, различного рода инсоляционной и ветровой барьерной дифференциации природно-территориальных комплексов. Исходя из этой закономерности для отражения суммарного воздействия на сток всех его факторов и учета изменения последних под влиянием рельефа нельзя не отметить, что различия в высотном положении определяют и своеобразие режима формирования стока. С увеличением высоты водосбора меняется роль и различных видов питания. В частности, сокращается доля подземного питания, значительно возрастает роль ледникового питания и т.д.

Рис. 15. Долина р.Катунь в районе с.Майма

Помимо этого меняется расчлененность рельефа: увеличиваются и уклоны склонов, густота русловой и овражно-балочной сети и как следствие - увеличиваются скорости добегания поверхностных вод и уменьшаются потери на инфильтрацию.

Грунтовые воды, с одной стороны, непосредственно связаны с дневной поверхностью, с поверхностными водами, характер их распространения и режима, в основном, является отражением зональных закономерностей. С другой стороны, они могут быть генетически связаны в той или иной мере с межпластовыми водами; характер последних и их взаимодействие с грунтовыми водами, зависит от конкретного положения бассейна в геологической структуре. Это положение обусловливает наличие или отсутствие напора в водоносных пластах, гидрогеологических окон, т.е. направление и интенсивность перетекания из грунтового потока в межпластовый водоносный горизонт или, наоборот, напорную фильтрацию вод из глубоких в верхние водоносные горизонты с последующим дренированием воды реками [Кузин, Бабкин, 1979].

Характер влияния почвы на сток также подчинен зональному распределению как элемент географического ландшафта. Различные почвы обладают неодинаковыми водно-физическими свойствами и, в частности, разной водопроницаемостью. Водопроницаемые почвы быстро поглощают атмосферные осадки, которые, просочившись в почву, менее подвергаются испарению. На малопроницаемых почвах при прочих равных условиях выпавшие осадки задерживаются на поверхности и более интенсивно испаряются. Таким образом, влияние почв отражается на норме годового стока через испарение. Зональные почвы, являясь компонентом географического ландшафта, находятся во взаимодействии с его остальными компонентами, в том числе с осадками, испарением и стоком. Поэтому некоторые различия в зональных почвах не влияют существенно на норму стока. Азональные разности почв, изменяя испарение, могут несколько изменить норму стока по сравнению с зональной величиной.

Река Катунь берет начало на южном склоне г. Белуха из ледника Геблера. Общая площадь водосбора составляет 60900 км², а длина - 688 км. На всем протяжении р. Катунь принимает 6799 притоков. В пределах района находится чуть более 70 км реки в ее нижнем течении. Из притоков, впадающих на этом промежутке наиболее крупные - это р. Майма (54 км), р. Муны (21 км), р. Мунушка, р. Соузга (до 10 км длиной), так как практически все наиболее значительные притоки р. Катунь принимает в верхнем и среднем течении (рис.15).

На большем протяжении река носит типично горный характер. В верхнем течении в период половодья скорости могут достигать более 4 м/с. Однако в пределах рассматриваемого района характер течения несколько меняется и только на Манжерокских порогах может достигать значительных величин. На северной границе Майминского района Катунь все более приобретает черты равнинной реки. Средние скорости течения составляют от 0,25 м/с - в период межени, до 1,7 м/с - в период половодья.

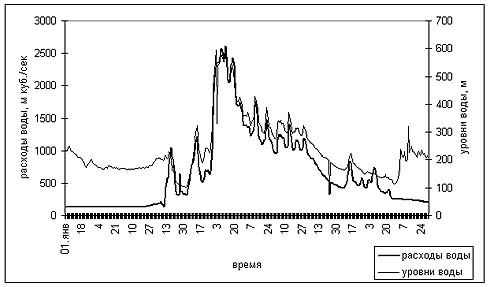

Начало половодья приходится на первую декаду апреля. Сроки начала половодья могут колебаться в пределах месяца: с третьей декады марта до третьей декады апреля, в зависимости от интенсивности весны. Средняя продолжительность половодья составляет 130 дней. Во время половодья ход стока определяется, в основном, таянием накопленных за зиму твердых осадков. Максимум стока, как правило, совпадает с наиболее интенсивным таянием снега и льда в горах или прохождением ливневых дождей. На рис.16 приведены гидрограф стока и график колебания уровней воды в средний по водности год.

Основными источниками питания реки в весеннее-летний период являются снеговое, дождевое и ледниковое питание. Суммарный весенне-летний сток составляет более 70% годового. После прохождения половодья на реке устанавливается межень, которая в осенний период может нарушаться дождевыми осадками. В зимний период сток реки поддерживается за счет поступления подземных вод.

Рис. 16. Гидрограф стока и график колебаний уровня воды р. Катунь у с. Соузга в средний по водности год

Средняя продолжительность ледостава составляет от 141 до 155 дней. Толщина льда в среднем составляет от 80 до 100 см. В пределах района можно наблюдать полыньи различного происхождения: на стремнинах - динамического, а в местах выхода теплых подземных вод - термического. В теплые зимы значительные участки реки не покрываются льдом.

Термический режим определяется ходом температура воздуха, интенсивностью таяния ледников и режимом подземного питания реки. Даже в летний период температура воды редко поднимается выше 14оС.

Река Майма берет начало с северо-западных склонов одной из вершин хр. Иолго и имеет общую протяженность 54 км. На всем протяжении сохраняет северо-западное направление, образуя ряд небольших поворотов к западу (рис.17).

Рис.17. Долина реки Майма, верхнее течение (фото Р.А. Аванесян)

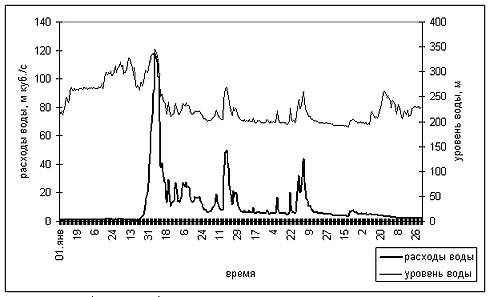

Верхняя часть бассейна реки занимает среднегорный, а нижняя - низкогорный районы. До впадения основного притока (р. Сайдыс) территория бассейна расчленена хребтами, высоты которых могут достигать более 1000 м. В нижнем течении река течет по сглаженной низкогорной поверхности (рис.19). Соответственно меняются и скорости реки: в верховьях (на перекатах) до 3 м/с, в устьевой части - в среднем 1 м/с. Основными источниками питания являются твердые атмосферные осадки, подземные воды и дождевые осадки. На рис.18 представлен гидрограф стока и график колебания уровней р. Маймы в устьевой части.

Рис. 18. Гидрограф стока и график колебания уровней р. Майма в средний по водности год

Период ледостава составляет в среднем 140 дней. Начало половодья приходится на третью декаду марта. Сроки начала половодья могут незначительно колебаться. Средняя продолжительность половодья составляет 70 дней.

Во время половодья ход стока определяется, в основном, таянием накопленных за зиму твердых осадков. В летний период отмечаются значительные дождевые паводки. Суммарный весеннее-летний сток может составлять более 80% годового. После прохождения половодья на реке устанавливается межень, которая в осенний период также может нарушаться дождевыми осадками. В зимний период сток реки поддерживается за счет поступления подземных вод.

Рис. 19. Долина реки Майма, среднее течение (фото Р.А. Аванесян).

Термический режим определяется ходом температуры воздуха. Максимальные температуры наблюдаются в июне и июле и могут достигать 25оС. Гидрологический режим р. Маймы типичен для низкогорной и среднегорной зон Алтая. В первой декаде апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0оС в нижней части бассейна начинается незначительное увеличение стока реки. Последующий характер режима реки определяется, в основном, ходом температуры воздуха. В середине апреля (хотя сроки в разные годы могут варьировать в пределах 10-15 дней) обычно формируется первый пик половодья - талого или смешанного (2004г.) происхождения. После первого потепления нередко наблюдаются значительные похолодания, приводящие к уменьшению расходов воды в реке. Последующие, как правило, более интенсивные потепления, охватывают большую часть бассейна и ведут к интенсивному таянию снега и значительному повышению стока. После схода основной части снежного покрова (конец апреля) сток в большей степени определятся количеством и характером жидких осадков. Интенсивность их выпадения обусловливает относительно высокий сток весной. Ярко выраженная летняя межень нередко нарушается дождевыми паводками. Характер распределения внутригодового стока показан на рисунке (рис.20). Говоря о дождевых паводках, следует отметить, что их распределение в течение летнее - осеннего периода не равномерное: на июнь приходится 26%, на август - 12%. Паводки, в основном, слабо расчлененные, происходят ежегодно. Их количество достигает 6-10, продолжительность - от 5 до 20 дней. Соотношение времени спада и подъема - 2-3 дня. В отдельные годы имеют место случаи превышения максимальных расходов паводков над максимальными расходами половодья на 40 - 100%. Таким образом, доля дождевого стока в годовом объеме стока реки составляет 15-20%. В зимнее время, с переходом температуры через ноль (конец октября), река питается исключительно за счет грунтовых вод. Сток реки в этот период времени плавно снижается.

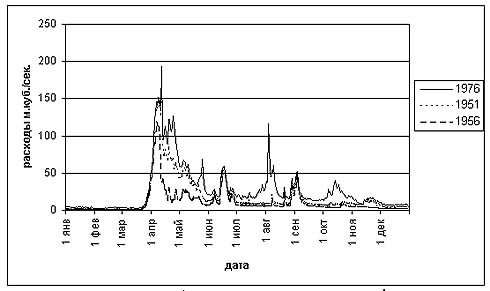

Особенности режима реки Майма за отдельно взятые годы иллюстрируются совмещенными гидрографами (рис.21). Максимальные расхода воды в реке Майма наблюдаются чаще всего в первой половине апреля, формируемые талыми водами. Годовой сток незначительно варьирует в пределах 250 - 300 мм.

Рис. 20. Внутригодовое распределение стока реки Майма (в %)

Рис. 21. Совмещенные гидрографы р. Майма за 1951г., 1956г., 1976г.

Особенности залегания снежного покрова, его мощность и запасы воды в снеге во многом определяют интенсивность весеннего половодья. Поэтому большое внимание нами было уделено снегомерным наблюдениям. Для этого весь бассейн реки был условно разделен на две примерно равные по площади части: верхнюю часть бассейна - среднегорную (от истока до впадения р. Сайдыс) и нижнюю часть - низкогорную (рис.19). В низкогорной части в результате наблюдений было выявлено, что наиболее высокий снежный покров приурочен к склонам северо-восточной, северо-западной и юго-восточной экспозиции (в среднем 37,5 - 40,4 см), а наибольшая плотность зафиксирована на склонах юго-западной и юго-восточной экспозиции (плотность от 0,163 до 0,176 гр/см³, а в отдельных местах до 0,221 гр/см³). В высокогорной части бассейна толщина снежного покрова несколько больше и составляет в среднем от 40 до 42 см, а все остальные закономерности, отмеченные в низкогорной части, в равной мере подтвердились и в высокогорной [Аванесян, 2005].

По структуре снежная масса в большинстве случаев рыхлая с ярко выраженными кристаллами, размер которых достигает 3-4 мм. Следует отметить некоторые различия по характеру распределения кристаллов по толще снега: в верхней части кристаллы более крупные и имеют продолговатую форму. Такая особенность характерна практически для всей территории, за исключением склонов, подверженных постоянному действию ветра: там структура снежной толщи меняется. Верхний слой, толщиной примерно 20 см, способен выдержать вес взрослого человека. Он представлен плотной слоистой массой с размером зерен менее 1 мм, а нижний, толщиной 22-25 см - рыхлый, с размерами зерен около 3 мм. На склонах южной и юго-западной экспозиции снег залегает однородной плотной массой, насыщенной влагой, с размерами кристаллов 3-3,5 мм. Плотность снега на таких участках составляет в среднем 0,201 гр/см³.

На основании проведенных снегомерных работ нами были произведены расчеты гидромасс в снежном покрове по бассейну р. Майма. При расчетах использовалась формула

Hm=Pc hc Sб,

где Hm- гидромассы, Pc - средняя плотность снежного покрова, Sб - площадь бассейна реки, hс. Полученные данные были переведены в метры кубические (Нm=41915000 м³)

Правильная оценка роли талых и дождевых вод в формировании речного стока имеет теоретическое и практическое значение. В данном случае - для небольшого водосбора расположенного в обширной низкогорной, лесной зоне бассейна Катуни.

Условия формирования половодья талых вод на р. Майма в основных чертах сводятся к следующему.

Таким образом, на фоне общих закономерностей формирования стока, характерных для всей территории Республики Алтай, отчетливо выделяется индивидуальность в формировании стока каждой конкретной реки. В связи с этим возникает необходимость в проведении планомерных гидрологических исследований и воссоздании сети гидропостов.

Озеро Манжерокское - единственное озеро на территории Майминского района. Расположено на правом берегу р. Катуни в 2-х км юго-восточнее с. Манжерок. Уровень воды озера лежит на 88 м выше уровня р. Катуни. Озеро имеет форму эллипса, вытянутого с юго-запада на северо-восток. Площадь водного зеркала 376250 м², протяженность береговой линии 2687 м, длина 1112 м, ширина 430 м, объем воды 810312 м³. Наибольшие глубины зафиксированы в срединной части озера и составляют чуть более 3 м.

Возникновение водоема связывают с эволюцией долины р. Катуни на данном участке. Предполагается, что р. Катунь у Манжерока делала крутой поворот вправо, огибая отрог левого коренного склона, образуя излучину. Ее долина пролегала правее гранитного останца, близ правого коренного склона г. Синюхи, там, где сейчас находится озеро. В последующем, по мере подъема горной страны и эрозионной деятельности воды, р. Катунь проложила себе новый путь поперек гранитного массива, выпрямив свое русло. В результате образования новой долины излучина превратилась в старицу.

Режим водного питания Манжерокского озера определяется, в основном, климатическими особенностями региона и геологическим строением водосбора. Площадь водосборного бассейна озера, включая сам водоем, составляет 9,5 км². Притоки озера представляют собой мелкие речки и ручьи. Расход воды происходит за счет поверхностного стока, испарения и, отчасти, подземного стока. С целью поднятия уровня и обновления воды была сооружена плотина, однако положительных результатов это не дало. Озеро продолжает постепенно зарастать (рис.22).

Водное питание озера тесно связано с подземными водами. Формирование подземных вод, питающих озеро, происходит на площади около 9 км². В строении зоны активного водообмена участвуют водоносные комплексы верхнепротерозойских метаморфизированных карбонатных пород и верхнепротерозойских-нижнекембрийских метаморфизированных терригенно-эффузивных пород. Об имеющейся разгрузке подземных вод в районе озера свидетельствуют родники на его побережье. Есть также признаки того, что подземные воды разгружаются непосредственно в озеро.

Рис. 22. Манжерокское озеро

Оценка водного баланса показывает, что основное количество воды поступает в озеро с поверхностным и подповерхностным стоком. Почти половина годового поступления воды в озеро происходит в период весеннего половодья.

Приходная часть водного баланса превышает ее расходную часть только в период половодья, и в это время происходит накопление воды в озере. В остальные сезоны года наблюдается обратная картина.

Отношение объема водной массы озера к общему приходу (расходу) воды за год называется величиной внешнего водообмена. Значение, обратное этой величине, показывает, за какой период времени в водоеме может произойти полная смена воды. Эта характеристика во многом определяет особенности функционирования экосистемы озера. Манжерокское озеро относится к водоемам замедленного водообмена и является весьма восприимчивым к антропогенному воздействию.

Немаловажное влияние на жизнь гидробионтов оказывает уровенный режим озера. Он имеет отчетливо выраженный сезонный ход. Максимальные уровни обычно наблюдаются во второй половине апреля. Затем уровень плавно понижается, прерываясь иногда дождевыми паводками. Минимальные значения уровня отмечаются в декабре. Амплитуда внутригодовых колебаний может составлять более метра

В безледный период года водная циркуляция в озере определяется, в основном, ветром и весенне-осенним полным перемешиванием вод.

В период ледостава перемешивание водных масс имеет, в основном, конвективное происхождение, т.е. вызвано разностью плотностей более и менее нагретых слоев.

Формирование и распределение донных отложений в озере определяются морфологией его котловины, рельефом дна и гидродинамическими процессами. Основное поступление взвешенного осадочного материала на дно озеро происходит весной во время половодья и в периоды массового отмирания фитопланктона. Однако систематических наблюдений за характером распределения донных отложений не производилось.

Температурный режим озера определяется в основном физико-географическими условиями региона, морфологическими особенностями котловины, объемом и свойствами его водной массы. Поскольку объем притока в озеро невелик по сравнению с объемом его водной массы, то влияние проточности на формирование температурных условий незначительно. Основной прогрев озера происходит за счет поглощения солнечной радиации. Температурный режим Манжерокского озера характеризуется медленным прогревом водной толщи после вскрытия, кратковременной весенней гомотермией, устойчивым летним расслоением и обратной стратификацией температуры зимой.

Наибольший прогрев озера приходится обычно на вторую половину июля. При этом температура в эпилимнионе (верхнем, наиболее теплом слое) может достигать 20-24oС и выше.

Ледниковый припай появляется в третьей декаде октября, а в ноябре озеро полностью замерзает. Ледообразование длится 180-200 дней.

Прозрачность и цветность воды зависят от химического состава воды и содержания в ней взвешенного вещества. Обе эти характеристики имеют определенный сезонный ход.

Прозрачность воды в озере определяется в основном количеством минеральных и органических взвесей. Вклад минеральной взвеси в формирование степени прозрачности воды имеет значение только в период весеннего половодья, когда она в большом количестве поступает с водосбора вместе с талыми водами. В литоральной зоне режим прозрачности воды полностью определяется ветровым режимом и антропогенным воздействием.

Манжерокское озеро богато водной растительностью. По заболоченным берегам встречается росянка, лютики, кубышка, на мелководье - осока, стрелолист, хвощ, тростник, камыш, в глубоких местах - белые и желтые кувшинки, элодея, водяной орех. Большой интерес представляет реликтовое растение - водяной орех. В период цветения орех плавает на поверхности воды, а по мере созревания погружается на дно озера. Из рыб водится окунь, карась.